ボブ・ディランにノーベル文学賞――。

このニュースが世界を駆け巡ったのは、10月13日のことであった。日本では連日ワイドショーや報道番組で紹介され、数多くの音楽関係者がコメントするなど、まさしくビッグニュースと受け取られた。だがしかし、地球の反対側では、まるで状況が違う。

私の30代の従弟(父親はイタリア人)が今もロンドンで暮らしているが、「そもそも、ボブ・ディランって誰?」というのが、問い合わせに対する彼の第一声であった。英BBC放送のニュースで通り一遍の報道がなされた以外、目立った論説さえもないという。やはり、大英帝国にあっては、米国のポップカルチャーなど、まともに相手にされていないのだろうか。

「それは年代にもよると思いますが」そう答えてくれたのは、私の旧知の英国人ジャーナリストである。彼は日本風に言うと間もなく還暦を迎える。

今や英国では、どこの大学のキャンパスでも、上から下まで米国発のアイテム(GAPのトレーナー、リーバイスのジーンズ、コンバースのスニーカーなど)を身につけた学生が闊歩している。そんな彼らにとって、ボブディランの歌にみられるベトナム反戦運動は歴史上の出来事でしかない。なにしろ冷戦終結以降に生まれているのだから。

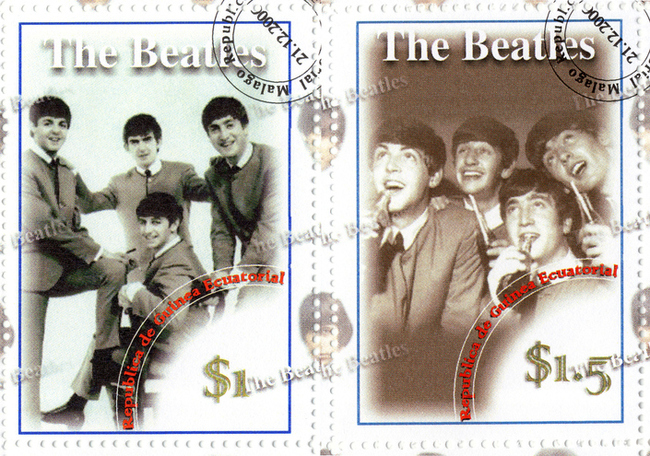

英国で60年代といえばビートルズ

一方、わが国でいう団塊の世代に相当する60代以上の英国人にとっては、2つの理由から、ボブ・ディランを高く評価するには、はばかられる空気があるのだそうだ。

第一に、純粋に音楽面の評価から言うと、1960年代といえば、全世界の音楽シーンの頂点にいたのは英国が産んだビートルズであった。当時の米国の学生運動を描いた『いちご白書』という映画でも、ラストシーンで合唱されるのはジョン・レノンが作った反戦歌である。

第二に、ベトナム反戦運動が与えた影響の大きさがある。要するに、英国においてボブ・ディランが好きだなどと公言するのは、「私はベトナム反戦運動についてもよく知っています」といった、一種のスノッブだと受け取られかねないのである。

同じ英語圏なのに、いや、それだけに複雑な感情が横たわっていることは間違いない。

![]()

![]()

![]()

▲「WEDGE Infinity」の新着記事などをお届けしています。